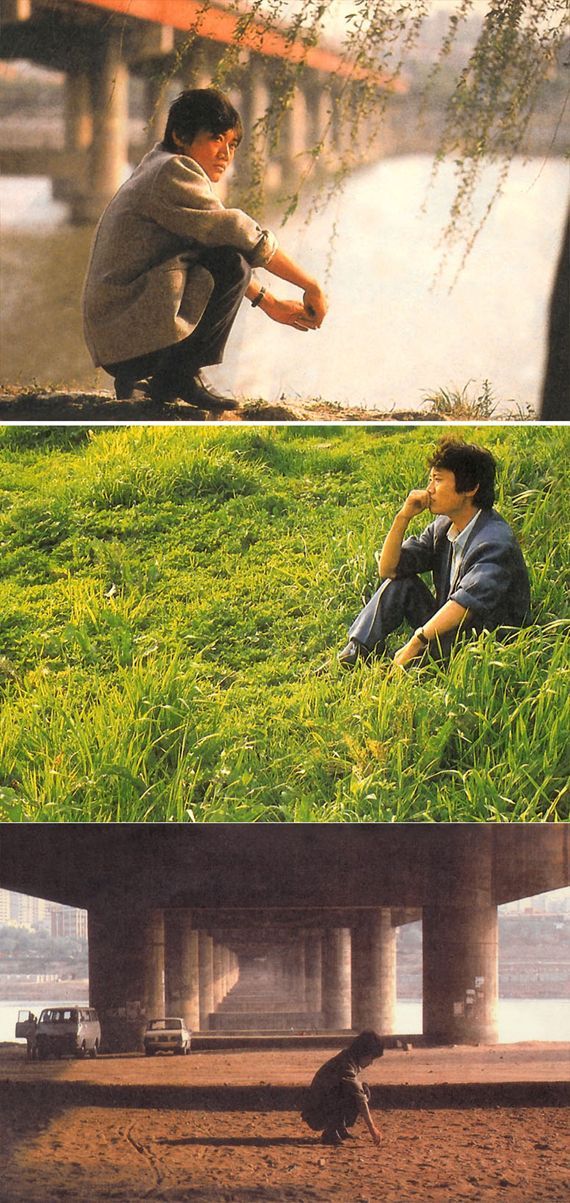

뚝섬에서의 김정호. 아침 일찍 시작된 촬영은 그림자가 길게 늘어지는 해질 무렵에서야 끝났다.ⓒ1985년.

............................................................................................................................................

가수 김정호와의 마지막 인터뷰[2]

'내 영혼의 마지막 산소를 노래 속에 불사르고'

'가장 한국적인 포크를 구사하던 싱어 송 라이터'로 70년대를 감동케 했던 가수 김정호.

그는 활동 당시 주위에 가족상황을 쉽게 털어놓지 않았다.

때문에 심지어 그가 '조병옥 박사의 아들'이라는 소문까지 한때 주위에 나돌았을 정도였다.

그의 재능은 외탁인 듯하다.

서편제의 큰 줄기이자 창작판소리의 창시자로 일컬어지던 월북 소리꾼, 박동실 선생이 바로 그의 외할아버지다.

월북으로 인해 그의 존재는 판소리사에서 한때 묻혀져 있었지만 박동실은 명창 김소희와 박송희 등을 키워냈던 인물로

김정호의 어머니인 박숙자 여사와 함께 '아성극단'을 만들어 만주나 상해 등지로 공연을 다니기도 했던 '명인'이었다.

그러나 어머니 박숙자 여사는 아들 정호가 6살 때 집안에 있던 국악기를 모두 내다 버렸다. 심지어는 가야금 줄까지 모두 끊어버렸다.

그 힘들고 고된 악극단 생활을 자식에게 까지 물려주고 싶지 않았기 때문이었다.

그러한 기억이 잡힐 듯 생생함에도 불구하고 김정호는 운명처럼 '금지된 길'을 걷는다.

그리고 마지막까지 생의 전부를 걸어 음악에 몰입했다.

여운이 긴 애상적인 바이브레이션을 구사했던 김정호,

그가 구사했던 노래들이 유독 슬프게 들렸던 것은 그가 노래 속에 '모든 것'을 걸었기 때문은 혹 아니었을까.

처음 김정호가 노래 만드는 일을 시작한 것은 대동상고 시절, 밴드부에 합류하면서부터였다.

그리고 졸업 후엔 기타를 둘러맨 채 방랑생활을 시작했다. 당시 그는 종로 낙원상가 주변을 배회했으며,

심지어는 잠자리조차 없어 거리에 내놓은 이삿짐 속 케비넷에 들어가 잠을 자기도 했다.

이 즈음 잠시 미 8군 무대에서 기타리스트로 활동하기도 했으나 얼마 안돼 또 다시 떠돌이가 되었다.

어느새 익숙해진 것은 '음악' 보다 먼저 '배고픔'이었다. 당시 한 그릇에 5원하던 노동자 합숙소의 국수, 한 대접에 10원이었다던 남대문 시장의 수제비 등으로 허기를 채우며 일자리를 구하러 다니던 시절도 있었다고 그는 털어놓았다.

한 때 가수 백순진씨와 함께 '4월과 5월'의 멤버로 잠시 활동하기도 했던 그는 어니언스가 그의 곡인 '작은 새'를 히트시키기에 이르자 음악성을 주목받으면서 작곡자에서 가수로 변신, 무대에 선다.

통기타를 가슴에 소중히 끌어안은 채 눈을 지그시 감고 꿈꾸듯이 노래하는 그의 독특한 모습.

그는 76년 3월, 자신의 스물다섯 번째 생일날, 부인 이영희씨와 백년가약을 맺는다. 허나 이 축복도 잠시였다.

건강은 더욱 악화되었고 엎친 데 덮친 격으로 지방 공연하는 친구를 따라갔다가 방위 소집에 응하지 못해 결국 탈영병으로 군 영창에 갇히게 된다. 우여곡절 끝에 군복무를 마치게 되지만 가정은 이미 어려워져 매번 이사를 다녀야만 했다.

그래도 불평 한마디 없는 부인은 자신에게 '늘 따뜻한 사람이었다'고 힘주어 강조했다.

부인은 그가 건강이 나빠져 공기 좋은 곳으로 가자면 그렇게 했고, 친구 곁으로 가자면 또 그렇게 했다.

경제적으로 정 버틸 수 없어 어머니 곁으로 가야겠다고 말하면 또 그의 뜻에 따랐다.

그러나 80년, 끈질긴 투병과 부인의 보살핌으로 완전히 나았다던 그의 결핵은 다시 재발되고 급기야 각혈이 시작되자

결국 인천요양소에 격리되어 요양생활을 하게 된다.

하지만 그는 이 시기를 '공백'이라고 표현하는 것에 대해 몹시 못마땅해 했다.

비록 그 시기에 대중들 앞에는 나서지 못했지만 그 스스로는 늘 음악 한가운데에 있었다고 믿기 때문이다.

사실 그동안 그는 많은 곡을 만들었고 악기소리를 연구했으며 음반 또한 취입했다.

그가 타계하기 얼마 전, 담당의사는 그에게 경고했다.

최소한 6개월에서 3년 정도는 아무 일도 하지 않고 쉬어야 한다고. 심지어 '노래를 다시 부르면 죽게 될지도 모른다'고 까지 경고했다.

결핵환자에게 노래는 호흡기관에 매우 치명적이기 때문이었다.

그러나 정작 그는 노래를 부르지 못하면 되레 숨이 멎을 것 같았다.

그는 병보다 더 뜨겁게 달아오르는 음악에 대한 열병을 또 그렇게 앓고 있었다.

'꽹배기(꽹과리)소리에 미쳐 삽니다.'

-인터뷰 당시 그는 자신의 생활을 이 한마디로 압축해 표현했다.

우리만의 것, 우리만의 맛, 우리만의 흥. 자신이 해야 할 일을 무엇인지 이제서야 비로소 찾은 느낌이라고 털어놓았다.

때문에 그 무렵 뜻 맞는 친구들과 사물놀이 패를 조직하기도 했고 또 항시 꽹과리를 들고 다녔다.

병이 악화돼 병원에 다시 실려 갈 때도 꽹과리를 병실에 까지 가지고 들어가 담당의사의 혀를 내두르게 했다.

'남은 열정을 모두 국악에 바치겠다.'며, 자신에 찬 목소리로 의지를 내보이며 빙그레 웃던 김정호,

오늘 그가 새삼 그립다.

글/박성서(대중음악평론가/저널리스트)

- Copyrights ⓒ2006-08-10일자, 서울신문

'음악이야기' 카테고리의 다른 글

| 청춘 드라마 "고교생 일기" (0) | 2010.11.04 |

|---|---|

| 아름다운사람아_아름다운노래를_72년 (0) | 2010.09.16 |

| [추억의 LP여행] 현경과 영애 (0) | 2010.09.10 |

| [스크랩] 내가 살고 싶은 곳 - 어린이들과 어떤 아저씨 │ 반예문 신부 작사, 곡 (0) | 2010.07.08 |

| 세노야, 나 돌아가리라 (0) | 2010.04.28 |